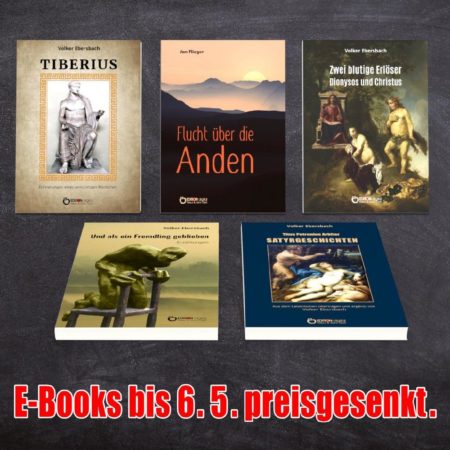

In seinem Essay „Zwei blutige Erlöser – Dionysos und Christus“ spürt er Gemeinsamkeiten von ihnen beiden nach.

„Und als ein Fremdling geblieben. Erzählungen. Nachrichten“ – unter diesem Titel schildert der Autor wesentliche Augenblicke im Leben der Dichter Goethe und Lenz, Novalis, Seume, E. T. A. Hoffmann und Heinrich Heine, lenkt die Blicke aber auch auf Trakl und Novalis, die Droste und Stifter sowie den beiden halb vergessenen Schriftsteller Wilhelm von Kügelgen und Jakob Wassermann.

Ein Buch über die Liebe und über die Macht, über Opfer und Täter ist der Historische Roman „Tiberius“ über den römischen Kaiser

Der Band „Titus Petronius Arbiter. Satyrgeschichten. Aus dem Lateinischen. Übertragung, Anmerkungen und Essay „Petronius oder ein Streit über Geschmacksfragen“ ist einem der einflussreichsten Berater Neros gewidmet und klärt nicht zuletzt die Frage nach den Gründen für seinen erzwungenen Selbstmord.

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute blicken wir wieder einmal zurück ins 20. Jahrhundert und nach Lateinamerika. Es geht um eine Diktatur und furchtbare Gewalt, aber auch um Widerstand und Hoffnung. Und die Geschichte, die hier für jüngere Leserinnen und Leser aus der Sicht eines Heranwachsenden erzählt wird, die macht Mut – nicht nur in der Rückschau, in der sie erzählt wird, sondern auch für die Gegenwart und für die Zukunft. Und die Geschichte zeigt außerdem, auch kleine Menschen können große Aufgaben übernehmen:

Erstmals 1981 erschien als Band 148 der bekannten und beliebten Reihe „Die kleinen Trompeterbücher“ des Kinderbuchverlags Berlin „Flucht über die Anden“ von Jan Flieger: Paco, acht Jahre, wohnt im Chile unter Pinochet in der Hauptstadt Santiago. Wie viele andere muss er sich allein durchs Leben schlagen, da ihm die Militärs seine Eltern genommen haben. Paco bekommt einen Auftrag, einen gefährlichen Auftrag: Paco, der achtjährige Junge, soll einen Fremden über die Anden aus Chile nach Argentinien bringen. Der Fremde ist blind, weil man ihn im Gefängnis blind geschlagen hat. Jetzt braucht der Fremde einen Lotsen, einen Jungen wie Paco, einen, der wenig auffällt, einen Jungen, klug und ohne Angst. Gemeinsam begeben sie sich auf die Flucht nach Argentinien. Paco muss sehr aufpassen, denn die beiden werden verfolgt. Und mehr als einmal droht die Flucht zu scheitern. Werden sie es trotzdem schaffen? Wir treffen eine der Hauptfiguren dieses Kinderbuches am frühen Morgen, als Paco gerade am Aufstehen ist. Und dieses frühe Aufstehen hat einen schlechten Grund:

„1. Kapitel

Der Hunger hat ihn wach gemacht, früher als sonst. Ich werde zum Barrio Alto gehen, zur Oberstadt, denkt der Junge, als er aus seiner Kiste klettert, in der er die Nacht verbringt.

Der Junge heißt Paco. Er hat wild wachsende Haare, schwarz wie aus einer Teertonne. Die Augen sind braun und sehr wach.

Der Himmel steht wolkenlos über Santiago, es gibt keinen Frühdunst wegen der trockenen Luft.

Im Barrio Alto ist es noch still. Die Villen scheinen zu schlafen. Das Beste an diesem Viertel, denkt Paco, sind die Mülltonnen. Heute sind sie schon durchwühlt. Die Hunde waren da, sie kamen in Rudeln.

Hungrig geht Paco zur Siedlung zurück. Sie ist eine von sechshundert in Santiago. Der Priester hatte es gesagt, bevor Guillermo ihn tot fand im Mapocho, dem schmutzigen Fluss.

Die Menschen sind wach.

Der Neger Guillermo sitzt vor seiner aus Kisten genagelten Hütte und kaut müde an einem Stück Holz. Sicher hat er in der Nacht vor der Fabrik gestanden — aber immer nur ein paar Männer bekommen Arbeit. Guillermo hat acht Kinder, darunter einen Sohn, den José, der so alt ist wie Paco.

Paco schlendert vorbei an Luz Maria. Sie kocht etwas in einem alten Kanister und sieht nicht hoch. Ihre Kinder hocken nebeneinander, klein und zerlumpt.

Paco bleibt vor der Hütte von Christian stehen. Sie ist die stabilste in der Siedlung und durch das Blechdach immer trocken. Christian war zur Zeit Präsident Allendes ein Pächter, lebte im Norden des Landes. Doch dann verkaufte der Gutsherr sein Land einem amerikanischen Konzern.

Paco stand neben Guillermo, als Christian kam, auf dem Rücken ein Bündel, hinter sich seine Frau und die Kinder. Die Frau ist eine Indianerin und gibt Paco manchmal Maisbrei. Aber nur, wenn Christian ein paar Eskudos verdient. Selten genug. Wunder gibt es für keinen mehr in der Siedlung. Die Generale haben sie ihnen genommen. Die Generale haben auch Pacos Eltern geholt, in das große Stadion, wo sonst der Fußball rollte. Paco sah sie nie wieder. Auch Luz Maria weint um ihren Mann, und ihre Jüngste, Beatriz, wurde geboren, als er schon tot war.

Der kleine Rico kommt angerannt. Seine Worte prasseln. Paco sieht an der Hütte der alten Franziska den Fremden stehen. Woher kennt Paco das Gesicht mit diesen schwarzen, tief liegenden Augen und den breiten Backenknochen, über die sich die Haut spannt wie braunes Leder?

„Tag, Paco“, sagt der Mann. Paco kann sich nicht erinnern, ob es ein gutes Treffen war oder ein schlechtes.

„Gehen wir ein Stück“, sagt der Mann, „willst du einen Apfel?“

Paco nickt und beißt in den Apfel. Der Fremde hat eine Narbe über dem Auge, die seine rechte Braue spaltet. Mit einem Mal weiß Paco auch, wer der Mann ist. Es war noch, als die Eltern lebten, er hatte Fieber und lag im Bett, der Mann holte Plakate vom Vater. Plakate mit dem Bild Allendes. Er klebte sie vor der Wahl an die Häuserwände. Der Vater rief ihn Julio. Kinder laufen vor ihnen her und jagen eine Ratte. Staub und Lärm füllen die Gasse. „Wie lebst du?“, fragt Julio.

„Wie alle“, sagt Paco. Was soll er antworten auf solch eine Frage?

„Wer ernährt dich?“

„Ich suche mir was.“

„Und heute?“, fragt Julio. Paco zeigt auf den Apfel.

Sie verlassen die Siedlung. Die Straße führt zu einem Park. Er liegt wie ausgestorben, nur ein Bettler läuft an ihnen vorbei, er hat auf einer Bank geschlafen. „Ich habe dich beobachtet“, sagt Julio. Paco runzelt die Stirn. Was gibt es an ihm Besonderes? Ein Junge ohne Eltern. Tausende leben wie er in Santiago seit dem Tod Allendes. In Pacos Siedlung allein fünfzig. Vielleicht sogar mehr. Neue kommen hinzu; andere verschwinden, als hätte sie die Nacht verschluckt.

Wir müssen jemanden nach Argentinien bringen“, sagt Julio, „durch das Land und über die Anden, einen Freund deines Vaters. Er war im Gefängnis. Sie schlugen ihn blind. Es ist uns gelungen, ihn herauszuholen, und er braucht einen Lotsen, einen, der wenig auffällt, einen Jungen, klug und ohne Angst.“

Die Gedanken wirbeln in Pacos Kopf.

„Überschlafe es“, sagt Julio, „wenn sie euch fassen …“

Paco nickt.

„Ich komme morgen wieder“, sagt Julio. Paco sieht ihn ängstlich an. Wenn Julio nicht wiederkommt? Doch dessen Hand ruht schwer auf seiner Schulter, wie ein Versprechen.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.

Erstmals im Jahre 2000 erschien als Sonderdruck aus Glaube und Mythos Herausgegeben von Georg Schuppener und Reiner Tetzner Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e.V. Leipzig „Zwei blutige Erlöser – Dionysos und Christus. Ein Essay“ von Volker Ebersbach: Dionysos, der griechische Gott des Weines, des Rausches und der Tragödie, aber auch der Lehrer des Maßes und Inspirator der antiken Philosophie, hatte orientalische Wurzeln und weist bis in sein blutiges, Erlösung stiftendes Martyrium zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem Jesus Christus der Evangelien auf. Friedrich Nietzsche erwählte ihn, da er Jesus den Kirchen nicht entreißen konnte, zu einer Symbolfigur für seine Kulturphilosophie, die Befunde der Psychoanalyse vorwegnahm. Hier ein Auszug vom Beginn des 2. Kapitels:

“Ein Kosmopolit

Dionysos ist anders als die anderen Halbgötter der antiken Traumwelten. Der Mythos, der die Söhne des Zeus mit Sterblichen bevorzugt, feiert Herakles und Perseus als Heroen der Tatkraft, als übermenschliche Helfer des schwachen Menschengeschlechts, Sinnbilder dessen, was Herrscher vor ihren Untertanen darzustellen versuchten, um Autorität zu erlangen. Ihre menschlichen Schwächen, vom Schicksal verhängt, haben etwas Rührendes; mit ihren Vorzügen ragen sie desto deutlicher über die Menschen heraus, denen sie als Vorbilder dienen.

Dionysos hat keine erzieherische Aufgabe. Er wirkt eher wie eine Verkörperung menschlicher Schwächen. Weich und versöhnlich, beinahe feminin, kommt er im Schwarm seines weiblichen Gefolges, der Mänaden oder Bacchantinnen, zu den Sterblichen, der animalischen Natur wie der Vegetation aufs engste verbunden. Wer sich ihm widersetzt, geht aber blutig zugrunde. Der göttliche Hüter des sorgenlösenden Rausches untergräbt jede auf Nüchternheit, Kraft und Kälte bauende Autorität, unterläuft alles, was nur der Ordnung dient, lässt die Vorbildlichen an ihrer eigenen Kälte grausam scheitern. Lykurg, der Willkürherrscher, der ihn jagt, tötet in der Verblendung des Jähzorns den eigenen Sohn. Pentheus, der intellektuelle Tyrann, der ihn verhöhnt, erscheint den Mänaden, unter ihnen die eigene Mutter Agaue, als Tier, das in Stücke gerissen wird.

Dionysos ist heiter, bedrohlich heiter und keineswegs lustig. Diese Heiterkeit straft mit Sarkasmus. Seine Rebranken umklammern den Schiffsmast, fesseln die Seeräuber, die ihn fangen wollten, und verwandeln sie in Delfine. Dem Theseus, der die Geliebte vergisst, Ariadne, seine Helferin gegen das Ungeheuer Minotauros, wird eben die Vergesslichkeit zur Schuld am Tod seines Vaters, und Dionysos ist sich nicht zu schade, die Verlassene zur Frau zu nehmen. Dionysos ist schon bei seiner Geburt Halbwaise: Semele, von der eifersüchtigen Hera in Gestalt eines alten Weibes misstrauisch gestimmt, will die wahre Gestalt des Liebhabers sehen, von dem sie schwanger ist, und verkohlt unter den Blitzen des Zeus, der die Leibesfrucht rettet und in seinem Schenkel austrägt. Die Geburt verläuft bluttriefend wie die „Kopfgeburt“ der Athene aus dem Haupt des Zeus, das Hermes bei Beginn der Wehen mit einem Beil spalten musste. Am Ende seines Erdenweges wird der Sohn des ranghöchsten Gottes, gesandt, um die Menschen von den Plagen des Erdenlebens zu erlösen, von den Titanen blutig in Stücke gerissen. Die Heiterkeit des Dionysos ist abgründig wie die pessimistische Weisheit des Silen, niemals geboren zu sein, sei das Beste.

Mehr als andere Göttersöhne ist Dionysos ein Mischwesen religiöser Vorstellungen und ihrer ethnischen Urprünge. In den Geschichten um den Schöpfer des Weins verbindet sich die harte, kriegerische, launische Götterwelt der vermutlich blonden dorischen Einwanderer aus dem Norden nicht nur mit den sinnenfrohen und toleranten Kulten der dunkelhaarigen mykenischen und minoischen Ureinwohner, sondern verflechten sich auch die Götterfamilien der Ägäis mit denen Vorderasiens. Mit Hesiod spricht eine sehr alte Überlieferung den olympischen Göttern blondes Haar und blaue Augen zu. Kadmos aber, der Vater der Semele, Großvater des Dionysos, stammt aus dem vorderasiatischen Phoinikien und ist semitischer Abkunft. Schon seiner irdischen Abstammung nach ist Dionysos ein antiker Kosmopolit, und mit seinen Wanderungen, bei denen er wie ein Missionar der Freude den Rebstock und die Kunst der Weinkelterei verbreitet, fuhrt er das Leben eines Kosmopoliten. In ihm zeichnet sich die vorgeschichtliche Mischung von Völkern und Kulturen im östlichen Mittelmeerraum nach, in seinen Reisen die frühgeschichtliche Kolonisierung Vorderasiens und der Mittelmeerküsten durch die Griechen, in deren Verlauf Sizilien und Unteritalien ein „Großgriechenland“ wurde, eine Art Amerika der Antike.

Zerrissen wie Dionysos selbst am Ende seines Erdendaseins sind auch die Quellen zu seinem Mythos. Hesiods „Theogonie“ streift den unsterblichen „goldgelockten“ Dionysos als Kind der sterblichen Semele und seine Ehe mit der gleichfalls „blonden“ Ariadne gleichsam in einem Ausblick. Drei der nicht von Homer selbst verfassten „homerischen“ Götterhymnen feiern ihn schon mit den bezeichnendsten Episoden seines Lebens. Doch Demeter, die reine Vegetationsgöttin von unvermischt göttlichem Geblüt, Hüterin des Ackerbaues, besonders des Getreides, überragt ihn mit einem Ehrenplatz in einer der großen Hymnen. Nur selten gelangt Dionysos unter die Hauptgestalten klassischer Dichtung. Die Epen Homers kennen ihn als Randfigur, die nie unmittelbar ins Geschehen tritt. Eine tragische Trilogie, in der Aischylos den Zusammenstoß des Weinbringers mit Lykurg behandelte, ist bis auf wenige Bruchstücke verloren. Neben ihnen stehen Fragmente einer „Semele“ und eines „Pentheus“, und aus den „Bakchen“ sind nur zwei Verse erhalten. Die „Bakchen“ des Euripides feiern den Sieg des Dionysos über Pentheus, der tragisch untergehen muss. Sonst findet sich nur verstreut Episodisches in Dramen und lyrischen Gedichten, in Ovids „Metamorphosen“, in gelehrten Hinweisen des Geschichtsschreibers Herodot oder der Philosophen Platon und Aristoteles, in den Sammlungen mythologischer Gelehrsamkeit, wie sie von Plutarch, Theophrast, Apollodor, Athenaios und Diodor überliefert sind.“

Erstmals 2012 erschien im Projekte-Verlag Cornelius GmbH „Und als ein Fremdling geblieben. Erzählungen. Nachrichten“ von Volker Ebersbach: Diese Erzählungen bieten einen wichtigen Ausschnitt aus dem Werk des Autors Volker Ebersbach. Sie schildern, mit authentischem Textmaterial verflochten, wesentliche Augenblicke im Leben der Dichter Goethe und Lenz, Novalis, Seume, E. T. A. Hoffmann und Heinrich Heine. Biografische wie historische Dimensionen schöpfen sie in einer dichten, überzeugenden Sprache aus. Anderen – Trakl, Novalis, der Droste und Stifter – nähern sich Verse mit einer metaphorischen Kraft, die ebenso deutlich wird in den Porträts zweier halb vergessener Schriftsteller: Wilhelm von Kügelgen und Jakob Wassermann mit seinem einzigartigen Blick auf den großen Alexander. Hier aber erstmal etwas über Lenz und Goethe, die sich nach anfänglicher euphorischer Freundschaft mehr und mehr entfremdeten. Am 26. November 1776 hatte Goethe lakonisch in sein Tagebuch geschrieben „Lenzens Eseley“ – ohne einen weiteren Kommentar. Kurze Zeit später wurde Lenz aus Weimar ausgewiesen und starb wenig später vereinsamt, verarmt und verbittert am 24. Mai (jul.) / 4. Juni 1792 (greg) in Moskau – also vor 230 Jahren. Hier ein entsprechender Auszug aus dem Essay von Volker Ebersbach:

„ERZÄHLUNGEN. GEDICHTE

FÜNF ETÜDEN ÜBER EINE ESELEY. Vermutungen über Goethe und Lenz

- Allegretto

Herzklopfen, Hufgetrappel, Räderrattern. Die Kutsche hüpft. Die Peitsche knallt. Lenz fährt dem Freund entgegen, seinem Bruder, ja, er findet nichts Heikles dabei zu behaupten, er führe mit Goethe eine Ehe. Natürlich eine geistige. Eine Seelengemeinschaft. Die Welt spürts auch: Den anonymen „Hofmeister“ hat mancher dem Dichter des „Götz“ zugeschrieben. Ehrenhafte Täuschung! Aber nein, Lenzchen hats gemacht, der liebe, brave Junge, das Stück ist mein. Bruder Goethe, der Edle! Weimar! Bald deutsches Athen! Hinfort kennt Deutschland nur ein Privileg: In Weimar leben. Lenz reibt sich in fortwährendem Entzücken die Hände, schaut Mitreisenden munter in die Augen, feixt sie an. Lavaters Physiognomien sind im Schwange. Gern würde er diese Physiognomien necken. Aber er richtet an niemanden ein Wort. Er hat ein fröhliches Geheimnis. Mitwisser könnten es ihm verderben: Er ist der glücklichste Mensch auf der Welt.

Lenz schneidet Gesichter. Wenn ich nicht die Hölle im Herzen trüge! Er ist glücklos; der unseligste und verlorenste Mensch auf der Welt. Dem Tod geweiht. Er hört wie im Fieber die unangenehmen Fragen des Geheimen Rats Berg in seinem Stück, Vaters Stimme: Was soll dein Sohn werden, das sag mir einmal? Der Wonne folgt Schrecken, süße Fantasien fallen in Albtraumabgründe. Waren das eben Freudentränen? Das Bübchen flennt! Seine Gedanken springen. Wie will er sich über seinen Bruder freuen, wenn ihn schon wieder ein Weib im Stich lässt? Was wären wir ohne die Weiber! Ein Bruderwort aus Straßburg. Sein Herz ist ein Rattennest; eine Schmach heckt die andere. Verflucht die Göttin, die einen Esel heiratet! Henriette Waldner von Freudenstein eine Baronin Oberkirch! Da lächerts den Olymp. Pfui! Wie kann das sein, dass es eine Göttin nach dem Eselsschwengel verlangt. Ein böser Zauber hat eine Eselin aus ihr gemacht. Plage, Qual, Galle und Ekel!

Das Städtchen scheint auf im Abendlicht, als käme die Kutsche aus dem Höllenfeuer. Was ist das für ein steil Gebirg mit so vielen Zugängen? Ein PANDÄMONIUM GERMANICUM, Bruder Goethe! Es ist mir, als ob ich meine ganze Reise, schon von Kurland her, gemacht, um dich zu finden. Ein kalter Schauer wie der letzte Vorhang im Trauerspiel. Das abgebrannte Schloss ein böses Omen.

Ruinen haben etwas Tröstliches: Es ist vorbei und ausgestanden. Heldische Agonie nach vergeblichem Bemühen. Leistet der brave, bescheidene Junge nichts, so hat er doch groß geahndet.

Wie fatal: Im ERBPRINZEN sagt man, Herr Goethe sei nicht in der Stadt. Tausend Schwerenot! Ihm ist nach einer Flegelei im Ton des GÖTZ. Der Donner und das Wetter, wie ist die Suppe heiß! Das ist mein Ungestüm, dass ich mir immer das Zarteste an mir verbrenne. Jetzt ist es nur die Zunge. Was anderes sieht auch so rosig aus. Nein, ihr Affengesichter, nicht das Herz. Das ist verdorrt und ausgebrannt wie das Schloss des Herzogs. Das taugt zum Soldaten, für ein Offizierspatent. Ein Herzog, der dem Genie die Schatulle öffnet, hätte am Ende Verstands genug zu begreifen, welchen Vorteil ihm Soldatenehen bringen. Soldatentreue im Bett geschmiedet. Soldaten sollen Soldaten machen. Ich seh sie immer gern, wenn sie strammstehn. Aber im Ganzen bin ich unkriegerisch und bitte mir nur aus zu Gnaden, mich nicht in das Geschütz zu laden!

Im Haus Wieland sind alle krank. Dass mir auch ja alle Exemplare der WOLKEN vernichtet sind und Herder reinen Mund hält. So glimpflich wie bei Goethes GÖTTER, HELDEN UND WIELAND gehts mit der Flegelei kein zweites Mal. Schritte. Türenschlagen. Gerede. Hundegebell. Hufgetrappel. Räderknarren. Wie, wenn ich einfach weiterreiste? Nach Amerika?

Am Gründonnerstag kommt Goethe aus Leipzig. Was ihn nur immer wieder an die Orte seines Luderlebens zieht. Wortlos und brüderlich liegt man einander in den Armen.

Nenn dich nur dreist Poet, wenn wir morgen beim Herzog sind, aber nicht Ein Kranich lahm! Und nicht Auf einem Bein! Das hat kein PLACET, das gefällt nicht! Und bitte durchaus um keinerlei Erlaubnis. Und lass das mit den Soldaten! Das ist albern, das passt sich nicht für dich.

Aber Bruder! Poet bist doch schon du! Höfling, scheint mir, auch.

Den Höfling spiel ich nur. Spiel du ihn auch. Lass dich von dem vertraulichen, nachlässig hingeworfenen Ton nicht täuschen, ich hab ihn eingeführt. Aber man denkt nicht so. Man sagt einander Du. Aber man denkt nicht Du. Lenz! Die Reise nach Weimar statt nach Italien hat mich schon oft genug gereut. Aber ich kann nicht zurück, es ginge ins Nichts!

Lenz will eine Nachricht, die ihn selber kränkt, nicht lange zurückhalten: Boie bringt Goethes Erwiderung nicht, eine Erwiderung auf die Persiflage, mit der Nicolai den WERTHER lächerlich gemacht.

Goethe schluckt das säuerlich, gleich wird es aus ihm sauer wieder herauskommen. Immer schon sprach man den Überbringer übler Nachricht schuldig. Aber Goethe schweigt, hält seine Schulter, drückt sie, sagt: Was geht mich das noch an!

Karfreitag stundenlang bei Hofe. Die Scharrfüße wollen nicht ganz gelingen. Goethe, der sie beherrscht, flüstert: Du brauchst nur zu sein, wie du bist; das ist jetzt hier Politik. Carl August lächelt jovial. Rotwangig, kurzlippig, blauäugig schwimmenden Blickes. Ohne ein Gläschen danach ist Christi Kreuzigung nicht zu ertragen. Das ist der wahre Priestersegen. Ein anderes gilt dem Rheumatismus und dem Gliederreißen, Leiden, die einen verwegenen Jäger früh ereilen. Man ist noch voller Anekdoten über Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau und die Sauhatz zwischen Elbe und Mulde bei Wörlitz. Solch ein Park sollte das Holz an der Ilm werden, wo Bertuch das schöne Haus hat, in dem ich zu gern wohnen würde, sagt Goethe. Ich werds ihm wegnehmen müssen, bemerkt der Fürst, du gibst sonst keine Ruhe.

Auch im Haus von Stein machen sie ihre Aufwartung. Goethe tut, wenn sie unter vier Augen schwatzen, auf den Gassen, in Torgewölben, alles, zu zeigen, wie wenig Wert er legt auf das, was Lenz bestaunt. Man geht hin oder nicht hin, man spielt Karten, schaut einander Viertelstunden lang in die Augen, reibt Knie an Knie. So schriebst dus doch selbst in unserm Tagebuch! Lenz! Ich bastle an Notlügen, um mich dem so oft als möglich zu entziehen. Du gierst doch nicht etwa danach?

Nein, diese von Seckendorff, von Knebel, von Kalb, von Einsiedel! Kriegst du nicht auch bald ein VON angeheftet?

Kröten und Basilisken! seufzt Goethe. Scheißkerle, die auf dem Fasse sitzen.

Aber die von Stein ist eine Göttin, nicht? Die großen schwarzen Augen, wie sie dich anschaut! Die schwarzen Lockenketten. Du bist reich! Auch reich an Ansehen, reich an Einfluss!

Lenz, was heißt das! Geld kannst du von mir haben. Aber wenn du anderes verlangst – wenn ich auch nur das Geringste davon abgebe, verlier ich alles!

In Goethes Wohnung am Burgplatz hört Lenz sich, kaum ist der Diener Philipp Seidel zur Tür hinaus, harsch zurechtgewiesen: Lenz, ums Himmels willen, sag keinem, dass du arm bist! Keine Bittgebärde, schon gar nicht ironisch. Man wird dich meiden! Sag, du seist wohlhabend, so wird man dir noch etwas geben. Wer hat, du weißt, dem wird gegeben. Du musst dich groß zeigen! Spiele, was du gern wärst, trumpfe auf! Erfinde dein Glück! Mit einem Unbekannten, der sich klein macht, wäre er noch so begabt, können sich Herrschaften nicht schmücken.

Lenz sieht Goethe aus großen blauen Augen schweigend an. Lenz schneidet ein Gesicht. Goethe schneidet Lenz eine Feder. Hier, schreib einen Dank!

Wie schnell, Seelenbruder, hast du gelernt, eitles Geschwätz mitanzuhören, selbst eitel zu schwätzen! Wie leicht machst du jetzt Moden mit, die wir gemeinsam verspotteten. Lenz springt auf, geht eilig zur Tür, als fliehe er vor den eignen Worten.

Lenz, die Zeiten haben sich gewendet, die Geniezeit ist vorbei!

Die Tür knallt ins Schloss.“

Erstmals 1991 veröffentlichte Volker Ebersbach im Mitteldeutschen Verlag GmbH den Historischen Roman „Tiberius. Erinnerungen eines vernünftigen Menschen“, den er „Schneewittchen“ zugeeignet hat: Als Tiberius (42 v. Chr. – 37 n. Chr.) seine Memoiren verfasst, ist die Blütezeit Roms vorbei, und ein Zeitalter liegt in Asche. Auf der Insel Capri erinnert sich der vereinsamte und an einer schweren Krankheit leidende Kaiser von Rom an ein Leben, in dem er auf die Macht und die Frauen setzte und scheiterte. Immer auf der Suche nach Liebe, wusste er von den Frauen nie, ob sie Göttinnen waren oder Huren. Und doch konnte er nur dann er selber sein, wenn er in den Armen einer schönen Frau lag.

Im schon recht fortgeschrittenen Alter von 56 Jahren hatte Tiberius von seinem Stiefvater Augustus einen Senat von Emporkömmlingen übernommen, die Werkzeuge des Kaisers waren und ihn mit Zuständigkeiten und Pflichten überbürdeten.

Volker Ebersbach, profunder Kenner römischer Geschichte, legt einen literarischen Roman vor, in dem er Sachkenntnis, Spannung und psychologisches Gespür zu einem Lesevergnügen besonderer Art zu verbinden weiß. Sein Interesse gilt auch den inneren Machtstrukturen, ihren Vernetzungen, Bedingtheiten und Absurditäten. Die um 2000 Jahre zurückliegenden Ereignisse vermitteln überraschende und atemberaubende Bezüge zu unserem – nicht so fernen – Zeitalter. Sein „Tiberius“ ist ein Buch über die Liebe und über die Macht, über Opfer und Täter. Und so fängt es an:

„ERZÄHLERISCHE STECKBRIEFE

Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan!

Evangelium des Matthäus IV, 8 – 10

I Da der erfahrene Leser jede Nachbemerkung zuerst liest, sei diese vorausgeschickt: Was Tiberius hier berichtet, kann man ihm weitgehend glauben. Mangels genauerer Überlieferung nahm sich der Verfasser das Recht, ihm einiges hinzuzuerfinden und manches Bruchstückhafte, im besten Sinne des Wortes nach Gutdünken, neu zu verknüpfen. Die zuständigen Geschichtsschreiber Tacitus, Sueton, Velleius Paterculus und Cassius Dio wurden gründlich und kritisch befragt. Tacitus verbürgt sich für einige wörtliche Aussagen des Tiberius. Die Erinnerungen, die der Kaiser auf Capri wirklich geschrieben haben soll, gingen verloren. Auch zeitgenössische Werke der Dichtkunst und der Fachliteratur sowie Reste der bildenden Kunst und der Architektur gaben Auskunft. Die Wertungen der Geschichtswissenschaft erwiesen sich als hilfreich.

Gegen einen Verdacht allerdings, dem sich alle Rhetoriker aussetzen – und die Römer kennen wir als die größten – ist auch ein Tiberius nicht erhaben: Gut gesagt ist halb gelogen! Er würde natürlich glatt entgegnen: Bei Minerva, das ist gut gesagt! Wie glaubwürdig er ist, wenn er Gedanken vorträgt, Gefühle schildert, sein Selbstverständnis darlegt, wenn er Urteile fällt, bleibe dem aufmerksamen Leser dieses ihm sehr fernen Zeitalters überlassen. Der Machtmensch erlebt sich bis zuletzt als schicksalhaftes Geflecht aus Opfer und Täter. Für die Ergreifung des Täters winkt ein Lesevergnügen.

2 Man hielt sich im alten Rom, besonders in der Kaiserzeit, gern ein Kräutergärtlein. Darin standen, weil man sie nicht voneinander trennen konnte, Arzneipflanzen und Giftkräuter traulich beisammen. Es gab Rezepturen, nach denen man die Säfte von Bilsenkraut, Nieswurz, Schierling, Akoniton und Dorycinum gewann und durch Kochen oder Trocknen bis zur gewünschten, möglichst schwer nachzuweisenden Wirkung eindickte.

Weit verbreitet war auch ein Wissen darüber, wie Grünspan, Bleiweiß, Arsen, Mennige, Zinnober, Quecksilber und andere übelberüchtigte Stoffe in unauffälligen und dennoch tödlichen Mengen zu verabreichen seien.

Die Kunst der Gegengifte entwickelte sich von so einfachen Mitteln wie Zitrone, Quitte, Tausendgüldenkraut über gedörrte und zerstoßene Schlangen, Kröten und Eidechsen bis zu dem geheimnisvollen Theriak, das in einer genauen Mischung aus hundert Bestandteilen angeblich vor allen gängigen Giften schützte. In der Zeit nach Tiberius wurde es bald allmorgendlich von der kaiserlichen Familie und ihr nahestehenden Personen eingenommen, mit Ausnahmen, die meist verhängnisvoll endeten. Sklaven dienten als Vorkoster. Aber sie konnten mit List umgangen werden.

Die Mutter genoss in der römischen Familie höchste Verehrung. Nicht nur Livia war eine Übermutter. Den Schritt, eine solche umbringen zu lassen, tat Nero.

PROOEMIUM

I Mancher, dem es der Mühe wert schien, seinen Lebensbericht zu verfassen, schrieb wie ein Mann, der die Welt und sich selbst durchschaute. Entweder wollte er noch über die eigene Asche hinaus die Welt belügen, oder er kannte sich weniger, als er annahm. Denn wer wirklich die Welt und sich selbst durchschaut hätte, fände keinen Lebensbericht, wie wahr er auch sei, einer Mühe wert. So sicher, wie er wüsste, was er sagte und wovon er spräche, müsste er auch erwarten, dass ihm andere entweder den Glauben oder ihr Einverständnis verweigern. Wer also hätte von ihm noch etwas zu erfahren? Nicht einmal die Wahrheit wäre denen willkommen, die ihn überleben. Solange das Herz eines Menschen schlägt, folgt er Täuschungen, jeder Herzschlag nährt sie, denn keine Kraft, die sich ihrer selbst bewusst wird, will vergebens gewirkt haben. So weigern wir Menschen uns, blindlings dahinzuleben wie Tiere, und häufen, in der Hoffnung, den unsterblichen Göttern ähnlich zu werden, zu den Jahren, die uns vom Tod noch trennen, ein Wissen, das uns von seiner Unvermeidlichkeit ablenken soll. Zu spät begreifen wir, dass die Jahre schwinden und mit sich den Wert dieses Wissens dahinraffen, bis nur noch eins bleibt, das Wissen um den Tod. Mit Reichtümern verhält es sich ebenso wie mit dem Wissen, das ich nur zuerst nenne, weil es mir früh am Herzen lag. Und ich gehörte zu den wenigen, denen Macht dasselbe bedeutete, weil ich ihr immer nahestand. Doch als ich sie zu fassen bekam, war ich bereits so reich an Wissen, an Gütern und an Jahren, dass ich auch sie nur noch gering schätzen konnte.

2 Ich habe viele Täuschungen zerrinnen sehen bis an den Beginn dieser Zeilen, und wenn ich an ihr Ende gelange, das zwischen meinem Leben und einem Dahindämmern ins Reich der Schatten stehen wird, sollen es noch mehr sein. Durch Jahrzehnte bin ich zwischen Selbsttäuschung und Selbstzweifel hin und her gehastet, und noch im Zweifel muss die Täuschung überwogen haben, sonst lebte ich nicht mehr. Jetzt, da es mich weder ängstigt noch beglückt, meinem Tod ins Auge zu schauen, habe ich auch den ruhigen, klaren Blick für mein Leben. Aber wem erzähle ich es? Ich habe keinen Sohn mehr, dem ich damit helfen könnte. Dem, der wohl mein Nachfolger werden muss, ist nicht zu helfen, weder mit gesprochenem noch mit geschriebenem Wort. Meinen Enkel Tiberius Gemellus, den einsamen Zwilling, wird man umbringen, sobald meine Asche verraucht ist, das weiß ich, denn ein Zwilling überlebt den anderen niemals lange, und kein Mächtiger duldet einen Heranwachsenden, der mehr Anspruch auf die Macht mitbringt. Die geistigen und körperlichen Gaben dieses Jünglings sind auch nicht so beschaffen, dass sie mich zu dem ohnehin nutzlosen Versuch bewegen könnten, zu ändern, was ihm die Sterne bestimmt haben.

Für das, was ich hier niederlege, hat weder Zustimmung oder Ablehnung noch der Nutzen anderer irgendeine Bedeutung. Wenn es einen Leser findet, werde ich, der einzige, der etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern dürfte, nicht mehr sein. Ich habe weder den Menschen, die mit mir leben, noch ihren Nachfahren etwas zu sagen. Möglicherweise werde ich, wenn Rom einmal eine große Stadt unter vielen ist – im volkreicheren Alexandria lebt man schon jetzt bequemer –, dereinst, wenn die Menschen maßvoller, umsichtiger, friedfertiger, unbefangener, vernünftiger miteinander umgehen und so weit fähig sind, über sich selbst zu bestimmen, dass sie keines Herrschers mehr bedürfen, in dir, Bürger eines fernen Zeitalters, einen geneigten Leser finden, der mich versteht. Ich werde Dinge sagen, die Römern, wie ich sie kenne, teils ungeheuerlich, teils einfältig klingen müssen. Gemüter, die sich makellos und lauter fühlen, sehen mich als schamlosen Verbrecher. Schurken, die sich nichts vormachen, halten mich für einen linkischen Schwärmer. Beiden hielt ich immer zugute, dass sie in ihren Urteilen keine Wahl hatten. Erst im Abstand von Äonen verliert sich dieser Zwiespalt, dem ich nicht zum wenigsten selbst unterliege.

4 Aber ich fürchte, auch damit verspreche ich mir zu viel. Ich stelle mir, geneigter Leser, dein fernes Zeitalter, das sich für klüger als andere halten wird, keineswegs glücklicher vor als meines, bequemer allenfalls, aber, wie Alexandria, auch betriebsamer, kenntnisreicher gewiss, aber auch großmäuliger, volkreicher wohl, und dennoch zugleich anspruchsvoller. Der Zweifel, ob Menschen je geneigt sind, aus freien Stücken das Gute und Rechte zu tun, wird fortdauern, begründetermaßen, und gleichwohl sehe ich jedermann heftiger danach verlangen, zu tun und zu genießen, was ihm beliebt, weder maßvoll noch umsichtig, weder friedfertig noch unbefangen. Umgetrieben in Vorurteil und Unvernunft, sehnt sich bald jeder nach einem großen, verständigen und tatkräftigen Mann, der sich mit weisen Ratgebern versieht, dem man gern widerspruchslos gehorcht, um möglichst eigener Verantwortung ledig zu bleiben. Stets findet sich dann nicht nur einer, der sich zutraut, dem Sehnen der Menge zu entsprechen, der glaubt, andere niederwerfen zu dürfen, weil er sich für den Besseren hält. Ich will dir, ferner Sinnesverwandter, erzählen, worauf du dich einlässt.

5 Selbst wenn ich niemanden erreiche – ich muss sprechen! Was ich weiß über mich und die Welt, liegt mir so bitter auf der Zunge, dass sie es von sich stößt. Darum erübrigt es sich für mich, am Beginn meines Werkes Götter oder Musen um Beistand anzurufen, wie es üblich ist. Und das im Lauf der Gestirne vorgezeichnete Schicksal wäre nicht die Allgewalt, der auch die Götter, wenn es sie gibt, unterworfen sind, ließe es sich umstimmen. In den schwierigsten Lebenslagen habe ich mich gern zu der Hoffnung verstiegen, ich könne mein Schicksal überlisten. Früh musste ich lernen, mich vor meinen Mitmenschen zu verstellen. Nicht lange, und ich ertappte mich dabei, dass ich mich vor mir selbst verstellte und damit fürs erste manchem Schmerz die Spitze abbrach. Schließlich glaubte ich, meinem Schicksal zu entkommen, indem ich mich ihm zum Schein beugte. Ich sah, dass es die Spaltung in Stoffliches und Unstoffliches sei, die uns Menschen zur Verstellung befähigt, und schloss, dass eine Allmacht, welcher Art sie auch sei, welches Wesen ihr auch zukomme, derlei nicht einmal kenne, weil sie bis in alle Ewigkeit ein Ganzes bleiben müsse. Dem Wesen aber, das sich einmal spalten ließ, traute ich die Fähigkeit zu, sich ins Unendliche fortzuspalten und ständig eins für das andere auszugeben, sich also unausgesetzt in jeglicher Richtung zu verstellen, jede Entlarvung in Täuschung zu verwandeln und selbst mit der Wahrheit zu täuschen. Ich stellte nicht nur Unwahres als wahr hin, sondern hüllte auch Wahrheit in unglaubliche Gewänder, so dass sie wie eine Lüge daherkam. Ich beteuerte nicht nur Lauterkeit, um mich desto sicherer zu verstellen, sondern bekannte mich auch zur Verstellung, damit mir niemand traute, wenn mir die Wahrheit entschlüpfte. Ich bin dessen nun nicht nur müde, ich sehe auch keinen Sinn mehr darin. Dennoch wollte ich keine Mühsal des Grübelns scheuen und solche Listen in diesen Aufzeichnungen fortsetzen, wenn es mir ein einziges Mal gelungen wäre, mich vor meinem Schicksal zu verstellen. Richte ich meinen Blick auf das unverrückbare Gitter der Sphären, aus denen der große Himmelsglobus in der Mitte meines Arbeitszimmers besteht, erweist sich dies alles als eitel.

6 Anfangs glaubte ich, meinem Schicksal zu begegnen, sobald ein fremder Wille dem meinen zuwiderlief. Ich habe dann sowohl mein Aufbegehren als auch meine Unterordnung nur geheuchelt, aber nicht in böser Absicht, sondern aus dem Entsetzen heraus, ich wäre des Todes, sobald sich das Schicksal von mir erkannt fühlte. Nur eine zur Schau getragene Ahnungslosigkeit schien mir eine Gewähr für mein Überleben. Noch jetzt kann ich eine geheime Furcht nicht ganz abschütteln, eine höhere Gewalt werde jeden Augenblick meinen Redefluss abbrechen, nur weil er der Wahrheit zu nahe kommt. Nach einer schlaflosen, kalten, stürmischen Nacht hat dieser Januartag grelles Winterlicht über das dunkle Meer, die rosa und taubenfarben gestuften Felsen, die bräunlich-grünen Haine und gelben Grashöhen der Insel Capreae gebreitet wie ein Zelt aus blassblauer, golddurchwirkter Seide. Plötzlich ist der Himmel wieder gewitterschwer. Augustus, den sie den Vergöttlichten nennen, verkroch sich bei Gewitter, denn er war davon überzeugt, Jupiter am nächsten zu stehen und das vornehmste Ziel seiner Blitze zu sein. Ich habe diese ängstliche, dem schlechten Gewissen geschuldete Rückkehr eines im Alltag so nüchternen, skrupellosen Gewaltmenschen in den kindlichsten Götterglauben immer im Stillen belächelt. Denn früh wusste ich, das Schicksal, das auch über den Göttern waltet, kennt weder Lohn für das Gute noch Strafe für das Böse, sondern nur Willkür. Darum bleibe ich jetzt auch ruhig, denn es entspräche dem Wesen der Willkür nicht, wenn es das Paradigma, mit dem man Kinder erzieht, lediglich umkehrte.“

Erstmals 1984 erschien im Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig „Titus Petronius Arbiter. Satyrgeschichten. Aus dem Lateinischen. Übertragung, Anmerkungen und Essay „Petronius oder ein Streit über Geschmacksfragen“ von Volker Ebersbach: Titus Petronius Arbiter (1. Jahrhundert u. Z.) war einer der einflussreichsten Berater Neros. Die im kaiserzeitlichen Rom um sich greifende unersättliche, parasitäre Besitzgier neureicher Emporkömmlinge verabscheute der erfahrene Kenner der Künste und des guten Geschmacks. Ein Bruch mit dem Kaiser war unvermeidlich. Als dem unbequem Gewordenen die Hinrichtung drohte, zog er eine tödliche Konsequenz und öffnete sich selbst die Adern.

Wohlerzogenheit und Bildung, einziger Schatz des jungen Encolpius, unterliegen in den „Satyrica“ Trimalchios Protzen mit unermesslichem Reichtum und lächerlicher Scheinbildung. Für den Helden dieser Satyrgeschichten bedeuten die Wechselfälle seines Landstreicherlebens nicht nur eine Reihe von Abenteuern, seine Impotenz will mehr besagen als das fatale Unvermögen eines Organs. Die Kritik am Verfall der Redekunst, der Künste überhaupt, am Verlust ethischer Werte, an einer Jugend, die ihre Kräfte missachtet und Erworbenes verkommen lässt, ist unverkennbar. Selbst zeitgenössische Formen solcher Kritik gibt Petron der Kritik preis. Das fasziniert immer wieder an seinem Werk. Hier wiederum ein Auszug, in dem vom Niedergang einer besonderen Kunst die Rede ist (Achtung: Wortspiel):

„Über den Verfall der Beredsamkeit

[1] … „Und lassen sie sich etwa nicht von einer anderen Art Wahn hinreißen, die Redekünstler, die da schreien: ‚Diese Wunden empfing ich für die Freiheit des Volkes, dieses Auge habe ich um euretwillen geopfert! Gebt mir jemanden an die Hand, der mich zu meinen Kindern führen möge, denn mit meinen durchhauenen Kniekehlen kann ich nicht mehr aufrecht gehen‘? – Das wäre sogar noch zu ertragen, wenn es nur dazu diente, den Schülern der Beredsamkeit einen Weg vorzuzeichnen. Aber mit ihren Übertreibungen und mit dem völlig hohlen Geklirr ihrer Sentenzen erreichen sie nichts weiter, als dass sie, wenn sie auf dem Forum auftreten, wie in eine fremde Welt versetzt wirken. Und darum bin ich der Ansicht, dass die Jugend in den Schulen ganz und gar verdummt wird, weil sie nichts von den Fällen zu hören oder zu sehen bekommt, die wir in der Wirklichkeit vor uns haben, sondern nur Seeräuber, mit Ketten am Strand stehend, nur Tyrannen, Edikte verfassend, die den Söhnen gebieten, ihren eigenen Vätern die Köpfe abzuschlagen, nur Orakelsprüche, die gegen die Pest verordnen, drei Jungfrauen oder noch mehr zu opfern, nur honigsüße Wortklumpen, lauter Reden und Taten, gleichsam mit Mohn und Sesam bestreut!

[2] Wer sich mit solchem Zeug vollstopfen lässt, der kann so wenig klug werden, wie einer gut riecht, der immer in der Küche steckt. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich sage: Ihr zuallererst habt die Redekunst zugrunde gerichtet! Indem ihr nämlich aus leichten und nichtssagenden Tönen ein Gaukelspiel veranstaltet, habt ihr bewirkt, dass der Stil der Rede erschlaffte und verfiel. Damals, als ein Sophokles oder ein Euripides die Worte fanden, mit denen man sich ausdrücken musste, wurde die Jugend noch nicht mit Deklamationsübungen aufgehalten. Damals, als Pindar und die neun Lyriker nicht wagten, im Versmaß Homers zu dichten, hatte noch kein Stubengelehrter die natürlichen Begabungen zerstört. Und damit ich mich nicht nur auf Dichter berufe: Gewiss hätte, soweit ich sehe, weder ein Plato noch ein Demosthenes sich zu dieser Art Exerzitien herbeigelassen. Der große und – ich möchte sagen: das Schamgefühl wahrende Redestil kommt weder schillernd noch geschwollen daher, sondern er richtet sich in natürlicher Schönheit auf. Vor einiger Zeit aber ist diese windige und maßlose Geschwätzigkeit aus Asien in Athen eingezogen und hat die ehrgeizige Jugend wie ein Fiebergestirn verseucht, und da der Beredsamkeit einmal die Grundlage entzogen war, entwickelte sie sich nicht mehr und verstummte. Wer hat denn daraufhin noch den Ruhm der Meisterschaft wie Thukydides, wie Hyperides erreicht? Nicht einmal eine Dichtung erstrahlte mehr in frischer Farbe. Sondern weil sich alles gewissermaßen von derselben Kost ernährt hat, konnte nichts mehr in Ehren ergrauen. Ebenso ging es mit der Malerei zu Ende, nachdem die Ägypter für diese großartige Kunst dreist ein Schnellverfahren entwickelt hatten.“

[3] Agamemnon ertrug es nicht, dass ich im Säulengang länger daherdeklamierte, als er selbst im Vortragssaal geschwitzt hatte. „Junger Mann“, sagte er, „da du über eine Redegabe von recht ungewöhnlichem Geschmack verfügst und, was man äußerst selten antrifft, den gesunden Menschenverstand zu schätzen weißt, will ich dich nicht mit Geheimniskrämerei täuschen. Kein Wunder, dass die Lehrer solche Exerzitien verzapfen, die ja doch mit den Wirrköpfen irrereden müssen! Denn wenn sie nicht sagen würden, was die Jüngelchen gern hören, so werden sie, wie Cicero sich ausdrückte, ‚allein in den Schulen bleiben‘. Wie die verlogenen Schmeichler, wenn sie es darauf abgesehen haben, bei den Reichen zu speisen, vor allem daran denken, was nach ihrer Meinung den Zuhörern am besten gefallen werde – denn sie können ihr Ziel nur erreichen, indem sie die Ohren überlisten –, genau so wird auch der Lehrer der Beredsamkeit, wenn er nicht wie ein Angler einen Köder auf die Häkchen steckt, nach dem erfahrungsgemäß die Fischlein schnappen, ohne Hoffnung auf einen Fang auf den Klippen sitzen bleiben.

[4] Wie also liegen die Dinge? Die Eltern verdienen die Rüge, die wollen, dass ihre Kinder ohne strenge Maßregeln vorwärtskommen. Denn erstens opfern sie, wie alles, auch ihre Hoffnungen dem Ehrgeiz. Sodann jagen sie, damit sie nur rasch ihren Wünschen näherkommen, den noch unfertigen Eifer hinaus aufs Forum und muten die Redekunst, die sie als das Höchste preisen, unreifen Jüngelchen zu.

Wenn sie stattdessen einen allmählich fortschreitenden Studiengang zuließen, damit die jungen Studierenden mit ernsthafter Lektüre durchtränkt werden, damit sie durch die Lehren der Weisheit ihr Wesen festigen, damit sie mit attischem Griffel ihre Worte meißeln, damit sie auch lange anhören, was sie dann nachahmen wollen, damit sie begreifen, dass nichts großartig ist, woran Kinder Gefallen finden, – dann freilich bekäme der große Redestil das Gewicht seiner eigenen Erhabenheit. Heute aber bummelt die Schuljugend in den Lehrsälen herum, die jungen Männer machen sich auf dem Forum lächerlich, und was schändlicher noch als beides ist: Hat man sich einmal etwas falsch eingeprägt, so will man es im Alter nicht mehr eingestehen. Aber damit du nicht annimmst, ich dächte geringschätzig über die Gelegenheitsdichtung in der einfachen Art des Lucilius, will ich meinerseits meine Ansicht in ein Gedicht fassen:

Und damit wollen wir aus der Welt der Antike wieder in die Gegenwart zurückkehren. Aber es hat sich gelohnt, wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher und vielleicht können wir die eine oder andere Erkenntnis auch für unsere heutigen Zeiten verwenden. Zwar tragen sie andere Sachen und sie reden auch ein bisschen anders als heute, aber ansonsten haben sich die Menschen in den letzten zwei Jahrtausenden nicht allzu sehr geändert – nicht mal die Politiker und die Dichter und die Redekünstler. Und ob die Beredsamkeit heute besser ist als damals, diese Frage wollen wir mal an dieser Stelle lieber nicht weiter und genauer betrachten. Wahrscheinlich ist die Kochkunst da weiter entwickelt. Dieser Vergleich zwischen Redekunst und Kochkunst geht übrigens auf einen alten Streit aus der Antike zurück, als die Kritiker den Rhetorikern vorwarfen, so zu tun, als gebe es für alles ein Rezept, und nicht kreativ genug zu sein. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt?

Na schauen wir mal, was die anstehenden Landtagswahlkämpfe in dieser Hinsicht so bringen.

Viel Vergnügen beim Lesen und sich Bilden, machen Sie sich einen schönen Mai und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.

Und da wir gerade von Lenz geredet haben, schauen Sie doch einfach mal wieder in die berühmte Novelle „Lenz“ von Georg Büchner hinein. Ein erschütternder Text über ein Scheitern …

EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.

EDITION digital Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Telefon: +49 (3860) 505788

Telefax: +49 (3860) 505789

http://www.edition-digital.de

Verlagsleiterin

Telefon: +49 (3860) 505788

Fax: +49 (3860) 505789

E-Mail: editiondigital@arcor.de

![]()