Teurer Winter: Teillockdown reißt immer tiefere Löcher in den Bundeshaushalt

Der Lockdown lite scheint mit Blick auf die konjunkturellen Bremseffekte beherrschbar zu bleiben, nicht zuletzt weil die Finanzpolitik sich wieder mit aller Macht in die Bresche wirft. Aber für die öffentlichen Finanzen könnte er zur Belastungs- und Zerreißprobe werden. Denn die Kehrseite der Rettungspolitik ist, dass die direkten fiskalischen Krisenkosten in immer schwindelerregendere Höhen steigen. Dies scheint mittlerweile auch zunehmend die Politik zu beunruhigen und hat dazu geführt, dass der Bund lautstark eine stärkere Kostenbeteiligung der Länder an den Krisenhilfen eingefordert hat.

Denn der November-Teillockdown, der bis zum 20. Dezember verlängert wird, dürfte den deutschen Staat und seinen Steuerzahlern teuer zu stehen kommen. Auf die EUR 15 Mrd. schweren „außerordentlichen“ November-Hilfen – mit denen der Bund den vom Teillockdown betroffenen Selbstständigen und Betrieben bis zu drei Viertel der Umsatzausfälle erstatten will (schnellstmöglich sollen erste Abschlagszahlungen fließen) – dürften weitere EUR 15-20 Mrd. an Dezember-Hilfen folgen. Das Finanzministerium rechnet für den umsatzstarken Dezember mit Hilfszahlungen von rund EUR 4 ½ Mrd. je Woche. Darüber hinaus werden die auf den Weg gebrachte „Neustarthilfe für Solo-Selbstständige“ und die bis Ende Juni 2021 (zu verbesserten Konditionen) verlängerten Überbrückungshilfen (Überbrückungshilfen III) die staatlichen Ausgaben weiter kräftig nach oben treiben.

Bei einer unveränderten Fortführung der außerordentlichen Wirtschaftshilfen – mit einer Kopplung der Kompensationszahlungen an den Umsatzverlusten – dürfte jeder weitere Shutdown-Monat zusätzliche Bundesausgaben von etwa EUR 15 Mrd. nach sich ziehen. Dies hieße, dass eine mögliche Verlängerung des Teillockdowns in das neue Jahr hinein, z.B. bis Ende Februar oder gar Ende März die Staatskasse um weitere EUR 30-45 Mrd. belasten würde. Gerade mit Blick auf diese enormen Summen scheint sich jedoch nunmehr ein Umdenken in der Rettungspolitik anzudeuten: So kündigte Finanzminister Scholz an, ab dem neuen Jahr wieder zum alten Hilfsregime der Überbrückungshilfen zurückkehren zu wollen. Allerdings sollen diese dann deutlich umfassender und großzügiger sein als bisher.

Zweite Infektionswelle und Nachladen der Bazooka durchkreuzen Haushaltsplanungen für 2021

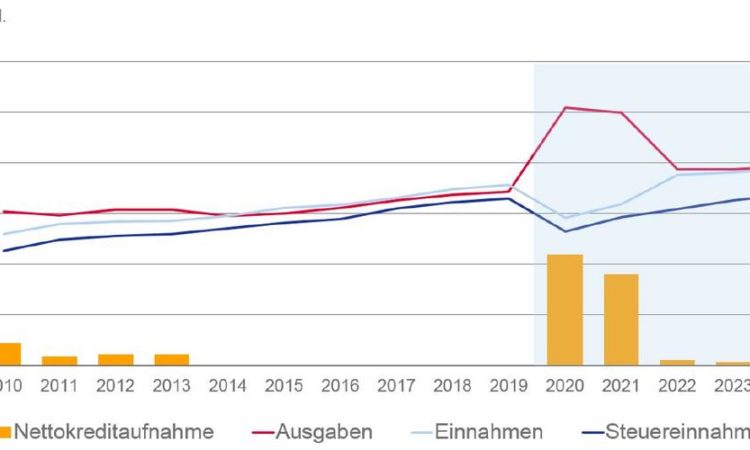

Auch wenn die Dauer der wirtschaftlichen Einschränkungen und damit auch die fiskalischen Kosten der Corona-Wirtschaftshilfen noch nicht absehbar sind, ist nicht zu übersehen, dass der Bundeshaushalt in eine immer größere Schieflage geraten ist. Bereits in diesem Jahr wurde die mögliche Neuverschuldung (mit zwei Nachtragshaushalten) auf eine Rekordsumme von EUR 217,8 Mrd. angehoben. Zwar dürfte der Bund diesen Kreditspielraum wohl nicht vollständig ausschöpfen – was u.a. auch an den bislang deutlich unter den Erwartungen liegenden Mittelabflüssen bei den Sofort-/Überbrückungshilfen liegt (siehe „Corona-Überbrückungshilfen: Wumms oder Wümms’chen“). Dafür dürfte aber die Neuverschuldung im neuen Jahr größer ausfallen. Nur zwei Monate nachdem die Bundesregierung ihren Budgetentwurf in das Parlament eingebracht hatte, wurde das geplante Neuverschuldungsvolumen kurzerhand fast verdoppelt: von EUR 96,2 Mrd. (2,7% vom BIP) auf gut EUR 180 Mrd. (5,1% vom BIP). Eigentlich wollte die Regierung mit einer deutlichen Rückführung der Nettokreditaufnahme einen ersten Schritt zur Wiedereinhaltung der Schuldenbremse ab dem Haushaltsjahr 2022 machen. Jetzt zeichnet sich jedoch genau das Gegenteil davon ab: Sie muss bzw. wird vielmehr abermals aufs Gaspedal treten. Im Ergebnis wird die über beide Haushaltsjahre auflaufende Neuverschuldung nach Auskunft des Finanzministers zwar weiterhin bei etwa EUR 300 Mrd. liegen. Ob die Schuldenbremse jedoch schon 2022 wieder eingehalten werden kann, scheint derzeit fraglich.

Ein Blick auf den XXL-Haushalt: Nur krisenbedingt oder unnötig aufgebläht?

Nach dem fiskalischen Paukenschlag der letzten Woche stellt sich nicht nur die Frage nach der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen, sondern auch nach der Notwendigkeit des angesetzten Ausgabenvolumens. Die Opposition jedenfalls kritisierte den Bundeshaushalt 2021 schon als Wahlkampfhaushalt (Linke) oder warnte davor, dass die Krise zur Krise für die nächste Generation werden könnte (FDP). Klar ist, dass es sich mit einem Ausgabenvolumen von EUR 498,6 Mrd. (14,2% des BIP) – etwas weniger als das, was für 2020 eingeplant war – um den nächsten XXL-Haushalt handelt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lagen die Bundesausgaben bei etwas mehr als EUR 340 Mrd. oder 10% vom BIP. Bedenklich bleibt auch die Tatsache, dass der Anteil der schuldenfinanzierten Ausgaben im nächsten Jahr noch immer mehr als ein Drittel beträgt. Da können auch die niedrigen Zinsen nur bedingt beruhigen. Insgesamt wurde das Ausgabensoll gegenüber den September-Planungen um rund EUR 85 Mrd. erhöht. Bei einem genaueren Blick auf die einzelnen Haushaltsposten muss man jedoch feststellen, dass der gewählte Kreditrahmen durchaus wesentlich niedriger hätte ausfallen können.

Einerseits steht der Haushalt 2021 – und die ihm zugrunde liegende Neuverschuldung – zwar ganz im Zeichen von Corona – schließlich sind dort alleine EUR 39 ½ Mrd. an neuen Corona-Wirtschaftshilfen vorgesehen. Ebenso sind dort weitere Ausgaben von EUR 2,7 Mrd. für die Beschaffung eines Corona-Impfstoffs und EUR 2 Mrd. für Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser eingeplant. Andererseits wurde aber ein EUR 35 Mrd. schwerer, nicht näher zu beziffernder Haushaltsposten angesetzt , der zur Finanzierung Corona-bedingter Ausgaben herangezogen werden soll („globale Mehrausgabe“). Die Einstellung eines solchen „Pufferpostens“ hätte es angesichts der enorm hohen Rücklagen von rund EUR 48 Mrd., die die Regierung weiter schonen will, nicht bedurft.

Neujustierung der Überbrückungshilfen: Künftig großzügiger, aber auch zielgenauer

Trotz der massiven Ausweitung des Kreditspielraums werden im politischen Berlin schon von manchen hinter vorgehaltener Hand die ersten Zweifel geäußert, ob und wie lange dieser Haushaltsplan überhaupt Bestand haben wird. Letztlich wird dies von zwei Dingen abhängen. Erstens von der Dauer der wirtschaftlichen Einschränkungen. Zweitens von der konkreten Ausgestaltung der weiteren Rettungspolitik. Dabei ist klar, dass der Bund die Unternehmenshilfen in der jetzigen Form nicht allzu lange durchhalten kann. Bundeskanzlerin Merkel wies bereits darauf hin, dass der Bund die aktuelle Hilfspolitik nicht den ganzen Winter über alleine stemmen könne, woraus man ableiten könnte, dass die Wirtschaftshilfen entweder zurückgefahren bzw. zielgenauer werden und/oder die Bundesländer sich stärker an den Kosten beteiligen müssten. Die Aufforderung einiger Bundespolitiker an die Länder, sich stärker als bisher an den Kosten der Wirtschaftshilfen zu beteiligen, hat bereits zu größeren politischen Spannungen geführt.

Auch wenn es wichtig und richtig war, die Hilfszahlungen weiter zu lockern und um außerordentliche Hilfen zu ergänzen, muss jetzt gleichzeitig verhindert werden, über das Ziel hinauszuschießen. Zugegebenermaßen ist das ein schmaler Grat. Viele Ökonomen monieren mittlerweile, dass die außerordentlichen Wirtschaftshilfen in der Summe zu großzügig ausfallen und Streuverluste und Mitnahmeeffekte programmiert sind. Gerade solche Betriebe mit einem hohen variablen Kostenanteil dürften weit mehr an Bundeshilfen erhalten, als es tatsächlich erforderlich wäre. Eine weit verbreitete Kritik lautet, dass man sich nicht an den Umsätzen, sondern an den Fixkosten hätte orientieren sollen. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnten die November-/Dezember-Hilfen um bis zu EUR 10 Mrd. zu hoch ausfallen. Dies hieße, dass theoretisch jeder dritte Euro dieser Hilfen eingespart werden könnte. Damit die für den November und Dezember gewährten Wirtschaftshilfen aber schnell bei den Unternehmen ankommen können, hat man sich in der Regierung für eine Lösung mit relativ wenig Aufwand und Bürokratie – und damit für den Umsatz als zentrale Bezugsgröße – entschieden. Auch wenn vereinzelte Unternehmen wegen des Umsatzbezugs mit Lockdown besser dastehen dürften als ohne, dürfte die Finanzlage der allermeisten Unternehmen – trotz der kurzzeitigen Sommererholung – noch sehr stark angeschlagen sein. Dennoch zeigt diese Rechnung auf, dass die Finanzhilfen des Bundes in Zukunft deutlich zielgenauer fließen müssen, damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Staatskasse möglichst unbeschadet durch die Krise kommt.

Um den absehbaren Konsolidierungsdruck in Grenzen zu halten, müssen deshalb alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, die fiskalischen Ressourcen im weiteren Krisenverlauf über einen effizienteren Mitteleinsatz zu schonen. Dies heißt: Es muss jetzt sehr schnell ein effizienteres Hilfsregime für die Unternehmenshilfen ausgearbeitet werden. Aber auch die gegenwärtige Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 80 bzw. 87 Prozent (ab dem siebten Bezugsmonat) sollte einer abermaligen Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden. Diese Aufstockung ist nicht nur sehr teuer, sondern sie könnte auch einen unvermeidlichen Strukturwandel in der Wirtschafts- und Arbeitswelt unnötig blockieren und für viele Menschen die Arbeitslosigkeit damit nur künstlich hinauszögern.

Auch wenn keiner so genau weiß, wo sie liegt: Die Grenze der Staatsverschuldung rückt näher

NRW-Ministerpräsident Laschet, einer der Mitbewerber auf den CDU-Parteivorsitz, sprach diese Woche aus, was viele schon länger vermuteten: Dass der Staat nicht auf Dauer alles schließen könne, um dann Monat für Monat Milliardenausfälle zu bezahlen. Auch Kanzleramtsminister Braun sagte, der Staat sei nicht unbegrenzt handlungsfähig. Da taucht sie auf, die Grenze der Staatsverschuldung. Zwar dürfte es für den Bund – der Geldschwemme und den Negativzinsen sei Dank – noch immer ein Leichtes sein, seinen enormen Mittelbedarf zu decken. Dennoch begibt sich die Regierung mit ihrer Rettungspolitik auf Pump langsam aber sicher auf immer dünneres Eis. Denn ob die Kreditwürdigkeit des Bundes und die davon abgeleiteten Zinskonditionen auch noch in zehn bis 15 Jahren so erstklassig wie günstig sein werden, ist angesichts der sich auftürmenden demografischen Finanzlasten, einer rückläufigen Erwerbstätigkeit und einem sinkendem Potenzialwachstum höchst ungewiss. Auch die Behauptung, dass tragbare Staatsfinanzen heutzutage aufgrund niedrigerer oder negativer Zinsen gar keine Rolle mehr spielten, ist falsch. Denn eine Finanzpolitik, die nur bei Negativ- bzw. Minizinsen durchgehalten werden kann, käme schließlich einer riskanten Wette auf die künftige Zinsentwicklung gleich. Denn eine dauerhafte Schuldenüberwälzung des Staates würde nur so lange funktionieren, wie die Zinsen unterhalb der BIP-Wachstumsrate liegen. Bei einem sinkenden Wachstum (aufgrund der Alterung wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich) und gleichzeitig steigenden Zinsen (ungewiss, aber nicht auszuschließen – dies dürfte auch von einer großen Unbekannten, nämlich der weiteren Inflationsentwicklung, abhängen) könnte die aktuelle Corona-Schuldenpolitik die künftigen Generationen zu einem späteren Zeitpunkt noch böse einholen.

Großer Kassensturz wird nach der Bundestagswahl kommen

Auch wenn die Maastricht-Schuldenquote trotz Corona-Pandemie wohl unterhalb des Rekordwertes von 82,3% vom BIP aus dem Jahr 2010 verbleiben dürfte, stellt der sprunghafte Anstieg von knapp unter 60% zum Jahresende 2019 auf über 70% eine große finanzpolitische Bürde dar. Denn laut Stiftung Marktwirtschaft stellt die öffentlich ausgewiesene Verschuldung nur die Spitze des Eisbergs dar: Einschließlich der impliziten bzw. „versteckten“ Staatsverschuldung dürfte die sogenannte Nachhaltigkeitslücke (also die Summe der expliziten und impliziten Schulden) im Zuge des zweiten Lockdowns auf über 400% vom BIP hochschießen. Angesichts dessen dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Politik die Steuer- und Beitragszahler noch stärker zur Kasse bittet. Die bis Ende 2021 versprochene Beitragsgarantie von 40% wackelt angesichts dessen gewaltig. Mit dem „Gesundheitssoli“ oder einer einmaligen Vermögensabgabe kursieren schon jetzt verschiedene Vorschläge, die einseitig auf eine Erhöhung der Staatseinnahmen abzielen. Ob jedoch noch höhere Steuern und Abgaben die richtige Medizin für die Nach-Corona-Zeit darstellen, kann mit Blick auf die bereits hohe Steuer- und Abgabenbelastung der Unternehmen und Arbeitnehmer stark bezweifelt werden. Auf die neue Bundesregierung kommen schwere finanz- und wirtschaftspolitische Herausforderungen und Entscheidungen zu. Sie muss es letztlich schaffen, die öffentlichen Finanzen wieder auf ein tragfähiges Fundament zu stellen, ohne dabei der Wirtschaft über noch höhere Steuer- und Beitragsbelastungen die Luft zum Atmen zu nehmen. Ein großer Kassensturz nach der Bundestagswahl im nächsten Herbst wird wohl unausweichlich sein. Damit ist auch klar, dass eine Gesundung der Staatsfinanzen nur mit echten Strukturreformen in den Bereichen Rente, Gesundheit und Pflege gelingen kann (Stichwort: Begrenzung des Ausgabenwachstums auf ein nachhaltiges Niveau – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit). Die Wiedereinführung des Nachholfaktors bei der gesetzlichen Rentenversicherung wäre schon mal ein Anfang.

Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12

60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (69) 910-00

Telefax: +49 (69) 910-34225

http://www.db.com

![]()